Was sind Faszien? Einfach und verständlich erklärt.

Faszien sind ein faszinierendes Gewebe, das lange unterschätzt wurde – dabei durchziehen sie unseren gesamten Körper wie ein feinmaschiges Netz. Sie umhüllen Muskeln, Organe, Nerven und geben unserem Körper nicht nur Halt, sondern auch Spannkraft, Beweglichkeit und Struktur.

Laut dem renommierten Faszienforscher Dr. Robert Schleip beträgt beim Menschen das durchschnittliche Gewicht der Faszien 18 bis 23 Kilogramm.

In den letzten Jahren haben Forschung und Praxis erkannt: Faszien sind weit mehr als nur „Verpackung“. Sie beeinflussen unsere Haltung, Schmerzen, Leistungsfähigkeit, Regeneration und sogar unser seelisches Wohlbefinden.

In diesem Artikel erfährst du:

- was Faszien eigentlich sind und wie sie aufgebaut sind

- warum sie als unser größtes Sinnesorgan gelten

- welche Rolle sie bei Schmerzen, Sport und Bewegung spielen

- wie du deine Faszien elastisch und gesund halten kannst

Kurz gesagt: Wenn du verstehen willst, wie dein Körper wirklich funktioniert – dann führt kein Weg an den Faszien vorbei.

01. Faszien einfach erklärt

Faszien sind ein netzartiges Bindegewebe, das Muskeln, Organe und Nerven umhüllt und den ganzen Körper durchzieht. Sie stabilisieren, übertragen Kräfte und sind reich an Nervenzellen – ähnlich einem Sinnesorgan.

Der Begriff Faszie stammt vom lateinischen „fascia“ und bedeutet so viel wie Band, Bündel oder Binde.

Genau das beschreibt ihre Funktion treffend: Faszien sind bindegewebige Hüllstrukturen, die sich wie ein elastisches, dreidimensionales Netz durch den gesamten Körper ziehen – bis in die tiefsten Regionen. Sie umgeben Muskeln, Organe, Nerven, Blutgefäße und Knochen – und verbinden dabei alles mit allem.

Stell dir die Faszien wie eine innere Ganzkörperbandage vor: Sie geben dem Körper Form, Halt und Spannkraft, ohne ihn zu versteifen. Sie halten die Organe an ihrem Platz, sorgen für Stabilität in Ruhe und unterstützen Bewegungen im Alltag – egal ob du stehst, gehst, sitzt oder liegst.

Gut zu wissen: Wenn Faszien verkleben oder verhärten, können sie Schmerzen verursachen oder die Beweglichkeit einschränken. Deshalb ist regelmäßige Bewegung – idealerweise kombiniert mit Faszientraining – wichtig, um das Gewebe geschmeidig zu halten.

Besonders anschaulich ist das sogenannte Tensegrity-Modell, das ursprünglich aus der Architektur stammt. Es beschreibt Strukturen, die allein durch das Gleichgewicht von Zug- und Druckkräften stabil sind. Im menschlichen Körper übernehmen die Knochen die Rolle der festen Elemente, die durch das unter Spannung stehende Fasziennetz in ihrer Position gehalten werden – nicht durch starre Muskelkraft, sondern durch ein fein abgestimmtes Zusammenspiel elastischer Spannungen.

Kurz gesagt: Faszien verbinden, stützen und stabilisieren – und das mit erstaunlicher Leichtigkeit und Präzision.

02. Wie es mit den Faszien begann

Heute weiß man, dass Faszien weit mehr sind als bloßes „Verpackungsmaterial“: Faszien spielen eine aktive Rolle bei Schmerz, Regeneration und Bewegung. Neue Studien in der Faszienforschung zeigen, wie eng Faszien mit Nervensystem, Psyche und Schlafqualität verknüpft sind.

Lange Zeit galten Faszien in der medizinischen Forschung als nebensächlich. Das feine, weiße Bindegewebe wurde bei anatomischen Präparationen meist entfernt, um an Muskeln, Organe, Nerven oder Blutgefäße zu gelangen – die eigentlichen „Stars“ der Körperforschung. Faszien galten als bloßes Verpackungsmaterial ohne eigene Funktion. Nur vereinzelte naturheilkundliche Ansätze, etwa in der Osteopathie, vermuteten bereits eine tiefere Bedeutung – allerdings ohne klare wissenschaftliche Grundlage.

Erst in den letzten zwei Jahrzehnten begann ein grundlegendes Umdenken: Wissenschaftler entdeckten, dass Faszien weit mehr sind als bloße Hüllen. Sie spielen eine aktive Rolle bei der Kraftübertragung, der Körperwahrnehmung und können sogar Schmerzen verursachen oder verstärken. Der internationale

Durchbruch erfolgte 2007 mit dem ersten Fascia Research Congress in Boston, auf dem sich Forschende aus Anatomie, Neurologie, Sportmedizin und Physiotherapie über ihre Entdeckungen austauschten. Einer der international führenden Experten: der deutsche Humanbiologe und Faszienforscher Dr. Robert Schleip.

Heute gilt: Auch wenn noch nicht alle Funktionen bis ins Detail entschlüsselt sind, steht fest – Faszien sind ein eigenständiges, dynamisches Organ, das entscheidend zur Gesundheit, Beweglichkeit und Schmerzfreiheit beiträgt.

03. Faszien – ein besonderes Bindegewebe

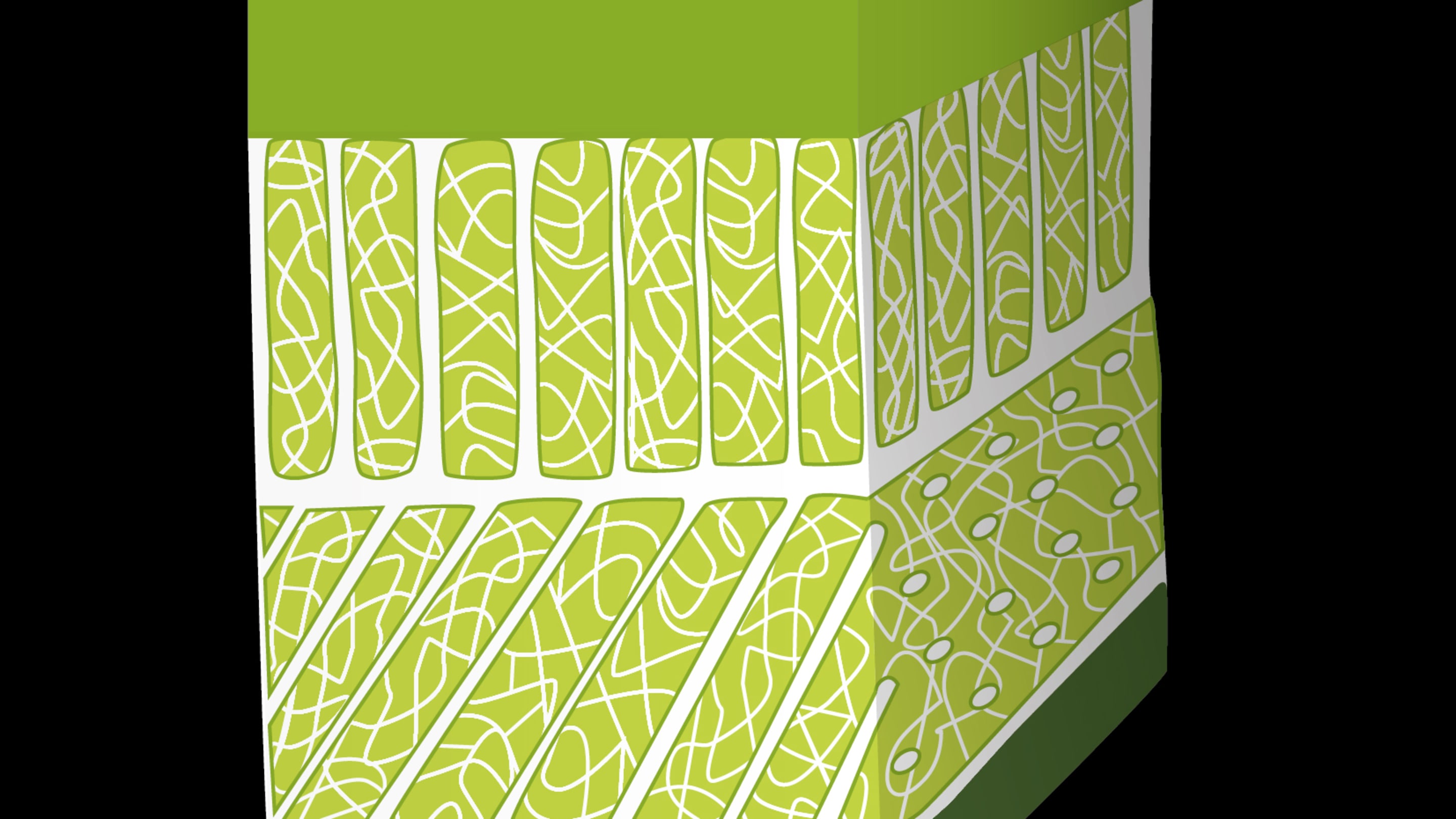

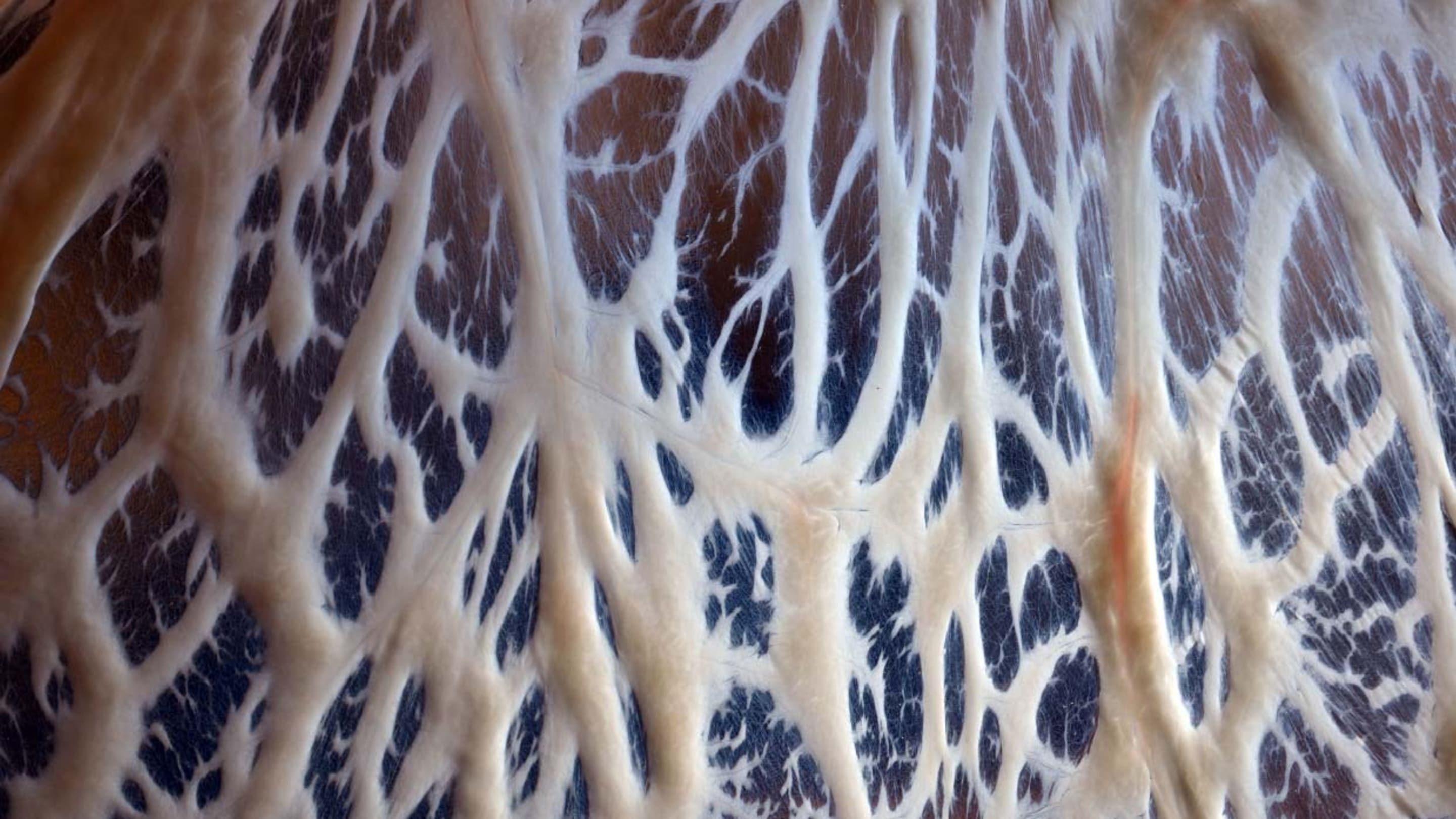

Faszien bestehen – wie anderes Bindegewebe auch – aus Zellen (vor allem Fibroblasten) und einer sie umgebenden extrazellulären Matrix. Diese Matrix enthält kollagene und elastische Fasern sowie einen hohen Anteil an Hyaluronsäure, die als natürliches Gleitmittel fungiert.

Ein zentraler Unterschied zu anderen Geweben:

Faszien bestehen zu etwa 70 % aus Wasser.

Diese hohe Wasserbindung ist entscheidend für ihre Funktion – denn nur in einem gut hydrierten Zustand sind sie elastisch, flexibel und gleitfähig. Die enthaltene Hyaluronsäure wird bei Bewegung flüssiger und sorgt dafür, dass die einzelnen Faszienschichten reibungslos aneinander vorbeigleiten. Bleibt Bewegung über längere Zeit aus, verfestigt sich diese Substanz – es kann zu Verklebungen, Steifheit oder sogar Schmerzen kommen.

Struktur bestimmt Funktion

Hauptbestandteile der Faszie sind zwei Proteinfasern:

- Kollagene Fasern (2–20 μm dick): Sie verleihen dem Gewebe hohe Zugfestigkeit, sind jedoch kaum dehnbar.

- Elastische Fasern (ca. 2 μm dick): Sie sind stark dehnbar und können sich auf das Doppelte ihrer Länge ausstrecken.

Je nach Mischungsverhältnis dieser Fasertypen ist das Fasziengewebe entweder fester und stabilisierend – oder elastischer und beweglich. Damit passt sich die Faszie gezielt den Anforderungen der jeweiligen Körperregion an.

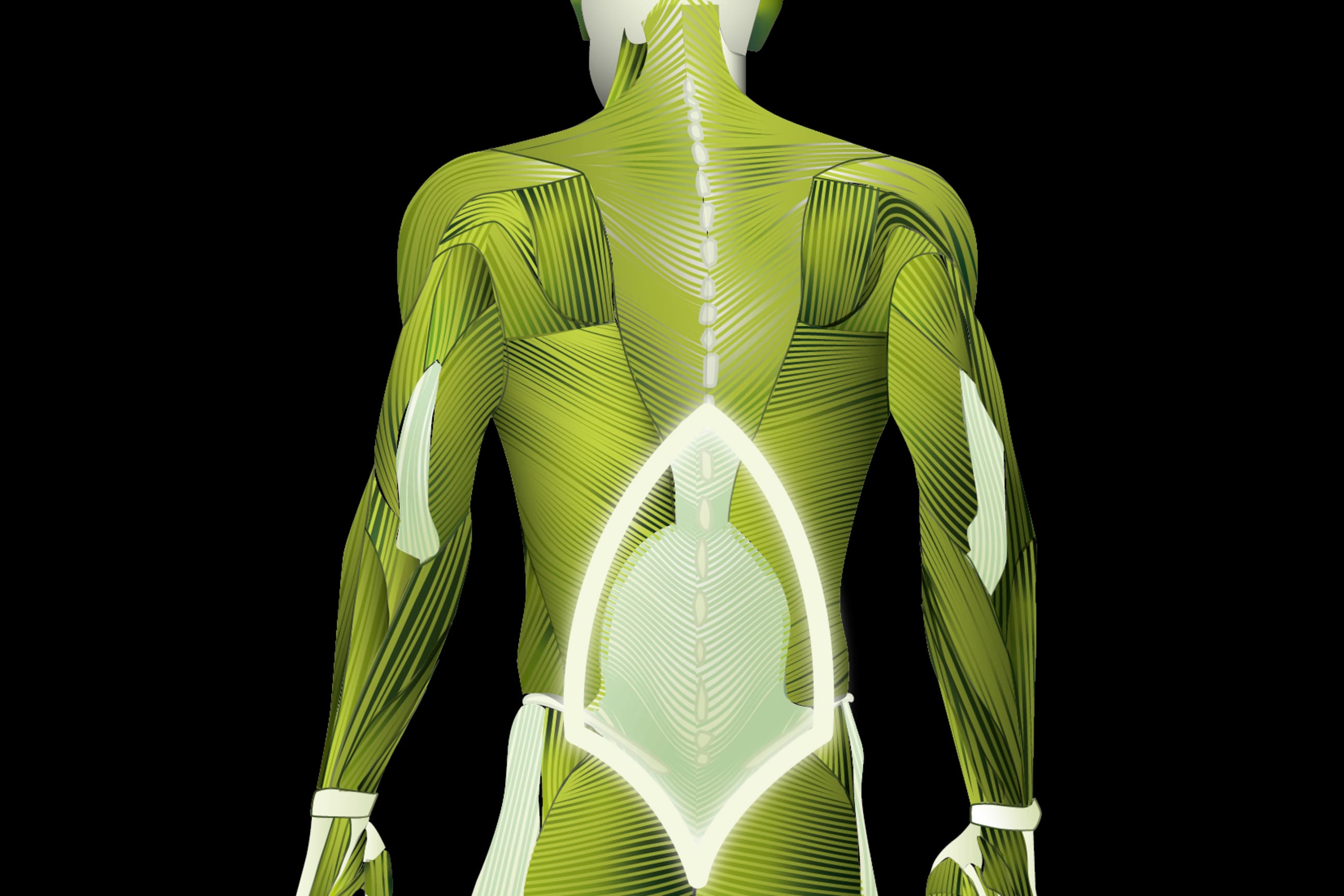

Ein Beispiel für besonders dicke Faszien ist die Fascia thoracolumbalis im unteren Rücken: Sie kann bis zu 3 Millimeter dick sein und spielt eine zentrale Rolle bei der Stabilisierung der Wirbelsäule. Auch der Tractus iliotibialis – eine bindegewebige Verstärkung an der Außenseite des Oberschenkels – ist Teil eines spezialisierten Faszienverlaufs und sorgt für Kraftübertragung und Schutz bei Lauf- und Sprungbewegungen.

Fazit: Faszien sind mehr als passives Bindegewebe – sie sind hoch spezialisierte, dynamische Strukturen, die sich aktiv an Bewegung, Belastung und Training anpassen.

04. Die 3 Faszienschichten

Faszien bilden ein dreidimensionales Netzwerk im Körper – und lassen sich in drei Hauptschichten unterteilen: die oberflächliche, tiefe und viszerale Faszienschicht. Jede dieser Schichten erfüllt eine eigene Funktion – gemeinsam sorgen sie für Stabilität, Beweglichkeit und Körperwahrnehmung.

Oberflächliche Faszienschicht (Superficial Fascia)

Diese Schicht liegt direkt unter der Haut und besteht aus einem lockeren, elastischen Bindegewebe. Dank ihres hohen Anteils an elastischen Fasern ist sie besonders dehnbar – z. B. bei einer Gewichtszunahme oder in der Schwangerschaft.

Sie umhüllt den gesamten Körper und ist durchzogen von:

- Lymphgefäßen

- Blutgefäßen

- Nervenbahnen

- Drüsen

Die oberflächliche Faszie übernimmt eine Puffer- und Dämpfungsfunktion (z. B. beim Laufen) und gilt aufgrund ihrer Vernetzung als eine Art kommunikatives Gewebe, das Veränderungen im Gewebeinneren nach außen weiterleiten kann.

Tiefe Faszienschicht (Deep Fascia)

Diese Schicht ist fester, zugstabiler und weniger dehnbar – sie besteht vorwiegend aus kollagenen Fasern. Die tiefe Faszie umhüllt und durchdringt:

- Muskeln

- Sehnen und Bänder

- Gelenke und Knochen

- Blut- und Nervenbahnen

Sie ist stark funktionell gegliedert – mit spezifischen Bezeichnungen, je nach Struktur:

| Faszienstruktur | Funktion |

| Epimysium | Umhüllt den gesamten Muskel |

| Perimysium | Umgibt einzelne Muskelfaserbündel |

| Endomysium | Umhüllt einzelne Muskelfasern |

Besonders spannend: Die tiefe Faszie enthält eine hohe Dichte an Sensoren, darunter Mechanorezeptoren und Schmerzrezeptoren – deutlich mehr als die Muskulatur selbst. Diese Sensorik macht das fasziale System zu unserem größten Sinnesorgan für Bewegung, Spannung und Körpersignale.

Viszerale Faszienschicht

Die viszerale Faszie umgibt die inneren Organe (z. B. Herz, Lunge, Magen, Darm) und verbindet sie untereinander sowie mit dem Rumpf. Sie sorgt für Stabilität und Verschiebbarkeit der Organe – z. B. beim Atmen, Verdauen oder bei sportlicher Aktivität. Sie schützt sensible Organe und hält sie über feine Faszienzüge (Mesos) an ihrem Platz.

Fazit: Faszien sind nicht gleich Faszien – jede Schicht erfüllt eine ganz eigene Aufgabe. Gemeinsam sorgen sie für eine perfekte Balance aus Flexibilität, Stabilität und Körperwahrnehmung.

05. Faszie als Sinnesorgan

Wusstest du, dass Faszien mehr sensorische Nervenendigungen enthalten als Muskeln? Faszien gelten heute als das größte Sinnesorgan des Körpers – noch vor der Haut, verantwortlich für Spannung, Schmerz und Körperwahrnehmung.

Der Grund: Sie enthalten eine außergewöhnlich hohe Dichte an Rezeptoren, die Reize aus dem Körperinneren erfassen und an das zentrale Nervensystem weiterleiten. Dieses sensorische Netzwerk ist zentral für unsere Bewegungswahrnehmung, Schmerzempfindung und emotionale Reaktion.

Welche Rezeptoren finden sich in den Faszien?

Die Faszien beherbergen verschiedene spezialisierte Rezeptortypen:

- Nozizeptoren: Erfassen potenziell schädliche Reize – z. B. Druck oder Entzündung – und lösen über das Gehirn Schmerzempfindung aus. Sie machen Faszien zu einer wichtigen Schmerzquelle bei Verspannungen oder Verletzungen.

- Propriozeptoren: Informieren das Gehirn über Körperhaltung, Bewegung und Gleichgewicht – sie sind essenziell für Koordination, Körperbewusstsein und Bewegungssteuerung.

- Mechanorezeptoren: Reagieren auf mechanische Reize wie Druck, Zug oder Vibration – etwa beim Rollen mit der Faszienrolle oder bei manueller Therapie.

- Chemorezeptoren: Registrieren chemische Veränderungen im Gewebe – zum Beispiel bei Entzündungen, Übersäuerung oder erhöhter Zellaktivität.

- Thermorezeptoren: Erkennen Temperaturveränderungen im Gewebe und sind beteiligt an Prozessen wie Thermoregulation und Kältesensibilität.

Diese feinsinnige Ausstattung macht die Faszien zu einem Informationsnetzwerk für unser Innenleben – sie spüren Spannungen, regulieren Reaktionen und sind eng mit dem vegetativen Nervensystem verbunden.

Faszien als Träger von Emotion und Erinnerung?

Wie sich Faszien und Psyche gegenseitig beeinflussen ist schon länger bekannt. Neuere Hypothesen gehen sogar noch weiter: Faszien könnten eine Art emotionales Gedächtnis besitzen. Stress, Schmerz oder traumatische Erfahrungen hinterlassen möglicherweise Spuren im Gewebe – etwa in Form von chronischer Spannung oder verklebten Faszienschichten. Diese „Erinnerungen“ können zu Bewegungseinschränkungen, chronischen Schmerzen oder diffusen Unwohlgefühlen führen.

Deshalb ist es in der Körperarbeit und Faszientherapie wichtig, nicht nur physisch zu lockern, sondern auch Raum für emotionale Entlastung zu schaffen – zum Beispiel durch achtsames Faszientraining, Meditation oder gezielte Atemtechniken.

Fazit: Faszien sind nicht nur passives Hüllgewebe – sie sind ein hochaktives Sinnesorgan, das uns spüren, reagieren und heilen lässt. Wer seine Faszien pflegt, stärkt damit auch sein Körperbewusstsein, seine Resilienz – und letztlich sein Wohlbefinden.

06. Faszien – wie ein Muskel

Faszien sind nicht nur passive Strukturen – sie können sich auch aktiv zusammenziehen. Diese Fähigkeit verdanken sie sogenannten Myofibroblasten: kleine, sternförmige Zellen innerhalb der tiefen Faszienschicht, die ähnlich wie Muskelzellen auf Reize reagieren und Spannung im Gewebe erzeugen.

Diese Kontraktionsfähigkeit spielt eine wichtige Rolle für die Körperstabilität – etwa wenn wir lange stehen, uns gegen die Schwerkraft aufrichten oder schnelle Bewegungen koordinieren. Die fasziale Grundspannung (Tonus) unterstützt also aktiv unsere Haltung und Bewegung – und das unabhängig von der Muskulatur.

Muskelkater? Oft ein Faszienkater

Neue wissenschaftliche Erkenntnisse legen nahe, dass Muskelkater nicht – wie früher angenommen – primär durch Milchsäure oder Mikroschäden an Muskelfasern verursacht wird. Stattdessen stehen kleinste Verletzungen in der Muskelfaszie selbst im Verdacht, die schmerzhafte Reaktion nach dem Training auszulösen. Diese Reizung führt zu einer Verhärtung und Steifigkeit der Faszienhülle, was den Schmerz beim Dehnen und Bewegen erklärt.

Man spricht daher immer öfter auch von einem „Faszienkater“.

Faszien übertragen Kraft – und zwar über weite Strecken

Neben der Spannung erzeugenden Funktion spielen Faszien auch eine zentrale Rolle bei der Kraftübertragung im Körper. Über sogenannte fasziale Linien – also miteinander verbundene Faszienzüge, die sich über mehrere Gelenke erstrecken – wird Bewegung nicht nur lokal, sondern ganzkörperlich koordiniert.

Beispiel: Eine Spannung im Oberschenkel kann über die posterioren Faszienketten bis in den Rücken oder sogar in den Nacken wirken. Das erklärt, warum lokale Beschwerden oft fernab der eigentlichen Ursache auftreten – und warum ganzheitliche Bewegung und Mobilisation so wichtig sind.

Wenn Spannung zum Problem wird

Problematisch wird es, wenn diese Spannung chronisch erhöht bleibt – etwa durch:

- anhaltenden psychischen Stress

- körperliche Überlastung

- fehlende Regenerationsphasen

- ungünstige Ernährung oder Dehydrierung

Dann produzieren die Myofibroblasten dauerhaft Kontraktionssignale, was das Fasziengewebe versteifen lässt.

Die Folge: erhöhte Gewebesteifigkeit, eingeschränkte Gelenkbeweglichkeit und ein erhöhtes Risiko für Schmerzen oder Fehlbelastungen.

Besonders bei Menschen mit chronischem Stress oder langem Sitzen beobachtet man einen erhöhten faszialen Grundtonus – spürbar z. B. durch verspannte Nacken-, Rücken- oder Schultermuskulatur, auch ohne direkte muskuläre Ursache. Das Fasziennetzwerk befindet sich dann in einem dauerhaften “Zugmodus”, was sich negativ auf Bewegungsfreiheit, Wohlbefinden und Schlaf auswirken kann.

Fazit: Faszien verhalten sich wie ein Muskel: Sie spannen sich aktiv an, übertragen Kräfte über Körperregionen hinweg und sind vermutlich sogar mitverantwortlich für Muskelkater. Ein elastisches, gut versorgtes Fasziennetz ist daher essenziell für gesunde Bewegung – und für die Schmerzfreiheit danach.

Doch wie bei jedem System gilt: Zu viel Spannung schadet.

Deshalb sind gezielte Entspannung, Bewegung und Erholung essenziell für ein gesundes Fasziennetz.

07. Faszien - wie eine Sehne

Faszien übernehmen im Körper nicht nur eine Hüll- und Stützfunktion – sie wirken auch wie ein elastisches Federsystem, ähnlich wie Sehnen. Tatsächlich zählen Sehnen aus anatomischer Sicht zu den Faszien – sie bestehen aus dichtem, kollagenreichem Bindegewebe und sind in das fasziale Netzwerk des Körpers integriert.

Energie speichern und effizienter bewegen

Beim Springen, Sprinten oder schnellen Richtungswechseln helfen Faszien, kinetische Energie zu speichern und wieder freizusetzen. Wie bei einer Sprungfeder wird die Bewegungsenergie zunächst im Gewebe „gespeichert“ und anschließend als Rückstoß wieder abgegeben – das entlastet die Muskulatur und steigert die Bewegungseffizienz.

Ein bekanntes Beispiel aus der Natur ist das Känguru: Sein Sehnen- und Fasziensystem ermöglicht es ihm, mit erstaunlich geringem Muskelaufwand hohe und weite Sprünge zu vollführen – die Faszien übernehmen dabei die Funktion eines biomechanischen Katapults.

Auch beim Menschen tragen gut trainierte Faszien dazu bei, dass Bewegungen:

- ökonomischer ablaufen (weniger Muskelarbeit nötig),

- flüssiger wirken,

- und die Verletzungsanfälligkeit sinkt, weil das Gewebe Stöße besser abfedert.

Kraftübertragung durch das fasziale Netzwerk

Faszien sind zudem maßgeblich an der Kraftübertragung von Muskeln auf Knochen beteiligt – und das nicht nur lokal, sondern über lange fasziale Ketten, die mehrere Körperregionen verbinden. So kann eine Spannung im Oberschenkel sich bis in den Rücken oder Fuß übertragen – was erklärt, warum Schmerzen oft an anderer Stelle spürbar sind als die Ursache vermuten lässt.

Fazit: Faszien wirken wie Sehnen – sie speichern Energie, übertragen Kraft und erhöhen die Effizienz deiner Bewegung. Ein elastisches Fasziensystem ist daher ein echter Performance-Booster – nicht nur für Sportler.

08. Bleib in Bewegung

Bewegung ist das beste Mittel, um deine Faszien gesund und geschmeidig zu halten. Denn bei zu wenig Aktivität verliert das fasziale Gewebe an Elastizität, die Schichten können verkleben – und das kann zu Verspannungen, Bewegungseinschränkungen oder Schmerzen führen.

Schon wenige Minuten Bewegung am Tag können helfen, deine Faszien:

- hydratisiert und flexibel zu halten,

- die Gleitfähigkeit zwischen den Gewebeschichten zu verbessern,

- und das allgemeine Körpergefühl sowie die Beweglichkeit zu steigern.

Faszientraining für mehr Elastizität und Wohlbefinden

Mit gezieltem Faszientraining – etwa mit einer Faszienrolle, einem Massageball oder dynamischen Dehnübungen – kannst du deine Faszien mobilisieren, Spannungen lösen und dein Gewebe kräftigen. Das wirkt sich nicht nur positiv auf deine Muskulatur aus, sondern auch auf Haltung, Organfunktion und Regeneration.

👉 Unser Tipp:

Schnapp dir deine Faszienrolle, nimm dir ein paar Minuten Zeit – und bring dein Bindegewebe in Schwung. Ob morgens nach dem Aufstehen, nach dem Sport oder abends zur Entspannung:

Regelmäßige fasziale Bewegung ist der Schlüssel zu mehr Leichtigkeit im Alltag.

Viel Spaß beim Training – und bleib in Bewegung!

09. Neue Erkenntnisse der Wissenschaft

Lange unterschätzt, heute intensiv erforscht: In den letzten Jahren hat die Wissenschaft das Fasziensystem neu entdeckt – mit spannenden Erkenntnissen für Medizin, Sport, Schmerztherapie und sogar die Psychologie.

Faszien als aktives Organ

Aktuelle Studien zeigen, dass Faszien:

- nicht nur passives Bindegewebe, sondern ein eigenständiges, spannungsregulierendes Organ sind,

- sich kontrahieren können (Myofibroblasten),

- eine wichtige Rolle in der Kraftübertragung über Gelenke hinweg spielen,

- und maßgeblich zur Stabilisierung der Wirbelsäule beitragen – teilweise stärker als die Rückenmuskulatur selbst.

Faszien als Schmerzursache

Faszien enthalten besonders viele Nozizeptoren (Schmerzsensoren) – mehr als die Muskulatur, so können Faszien die Ursache von Schmerzen sein.

Studien belegen:

- Schmerzen, z. B. im Rücken, können allein durch fasziale Veränderungen entstehen,

- verklebte oder entzündete Faszien lassen sich oft mit manueller Therapie, Bewegung oder Faszienrollen behandeln,

- die häufige Diagnose „unspezifischer Rückenschmerz“ könnte in vielen Fällen auf myofasziale Ursachen zurückgehen.

Faszien beeinflussen Regeneration und Schlaf

Nach dem Sport oder bei Verletzungen laufen in den Faszien wichtige Heilprozesse ab: Faszien nehmen Wasser auf, bauen neues Kollagen ein und regulieren Entzündungen. Für diese Prozesse sind Bewegung, Schlaf und Ernährung entscheidend. Studien zeigen:

- Foam Rolling kann Muskelkater reduzieren, Beweglichkeit steigern und die Erholung verbessern.

- Schlafmangel hemmt die Regeneration der Faszien und kann deren Spannung dauerhaft erhöhen.

Verbindung zur Psyche

Faszien sind stark mit dem autonomen Nervensystem verknüpft. Sie reagieren auf Stress mit erhöhter Spannung – vergleichbar mit einem inneren Schutzpanzer.

Neue Forschung deutet darauf hin, dass:

- chronischer Stress zu faszialer Steifheit führen kann,

- depressive Menschen messbar veränderte Faszienstrukturen aufweisen,

- gezielte Faszienarbeit (z. B. Dehnen, Rollen, achtsame Bewegung) das Körpergefühl verbessern und sogar die Stimmung positiv beeinflussen kann.

Fazit: Die moderne Faszienforschung verändert unseren Blick auf den Körper. Faszien sind Strukturgeber, Sinnesorgan, Speicher, Schutzsystem und emotionale Schnittstelle – und verdienen in Medizin, Sport und Alltag deutlich mehr Beachtung.

Du hast Fragen zu Faszien? Hier findest du die meistgesuchten Antworten – kompakt, verständlich und praxisnah erklärt.

FAQ: Die 15 häufigsten Fragen zu Faszien – verständlich erklärt

Quellen:

- Schleip R (2022) The fascial network – our richest sensory organ. Massage & Bodywork, September/October 2022, p. 40-51

- Schleip R, Stecco C (2021). Fascia as a sensory organ. In: Schleip R et al.: Fascia in Sport and Movement, Jessica Kingsley Publishers, Edinburgh, p.169-179.´

- Schleip R (2022). Fascia as an organ of communication. In: Schleip R et al.: Fascia – the tensional network of the human body. Elsevier Limited, London, p. 156-159.

- Michalak, Johannes & Aranmolate, Lanre & Bonn, Antonia & Grandin, Karen & Schleip, Robert & Schmiedtke, Jaqueline & Quassowsky, Svenja & Teismann, Tobias. (2022). Myofascial Tissue and Depression. Cognitive Therapy and Research. 46. 10.1007/s10608-021-10282-w.

- Suarez-Rodriguez, V., Fede, C., Pirri, C., Petrelli, L., Loro-Ferrer, J. F., Rodriguez-Ruiz, D., De Caro, R., & Stecco, C. (2022). Fascial Innervation: A Systematic Review of the Literature.International journal of molecular sciences, 23(10), 5674.

- Castro-Sánchez, A. M., Matarán-Peñarrocha, G. A., Granero-Molina, J., Aguilera-Manrique, G., Quesada-Rubio, J. M., & Moreno-Lorenzo, C. (2011). Benefits of massage-myofascial release therapy on pain, anxiety, quality of sleep, depression, and quality of life in patients with fibromyalgia. Evidence-based complementary and alternative medicine : eCAM, 2011, 561753. https://doi.org/10.1155/2011/561753

- Bordoni, B., Mahabadi, N., & Varacallo, M. A. (2023). Anatomy, Fascia. In StatPearls. StatPearls Publishing.

- Konrad, A., Nakamura, M., Tilp, M., Donti, O., & Behm, D. G. (2022). Foam Rolling Training Effects on Range of Motion: A Systematic Review and Meta-Analysis. Sports medicine (Auckland, N.Z.), 52(10), 2523–2535. https://doi.org/10.1007/s40279-022-01699-8